⽶政府機関の⼀部閉鎖による連邦議会の⽴法的機能不全が企業経営にも影響を及ぼしている。このような状況下で⽇本企業が発揮すべきインテリジェンスは、⽶国政治の多様なステイクホルダーの動向を⾒極め、新たなルールを先取りすることである。本稿では、現在の⽶国政治について、「知識社会学」的アプローチを⽤いて、政治の主戦場が⽴法プロセスから「超⽴法的アリーナ」へと移⾏しつつある現状を分析する。

はじめに――分析パラダイムの転換と新たな機会

2025年10⽉現在、⽶国連邦議会は(10⽉1⽇からの政府機関閉鎖に象徴されるように)⽴法的機能不全(Legislative Gridlock)の状態にあるといえる。2024年の⽶⼤統領選と同時に実施された11⽉5⽇の連邦下院選挙の結果、共和党が⼤統領職と上下両院の過半数を掌握する「トライフェクタ」を達成したにもかかわらず、予算案などをめぐる深刻な党派間対⽴(⺠主党との対⽴)や、与党・共和党内部の構造的な派閥対⽴が露呈し、統治が困難な状況にある。

企業にとって、これは⼀時的な政治的停滞というよりは、当⾯の経営環境を規定する構造的要因として認識しておいた⽅がよい。

この環境下において、従来のワシントン分析――すなわち、法案(Bill)の⽂⾯、その経済的影響、成⽴可能性などを評価する伝統的な政治・経済分析――は、その予測能⼒と戦略的価値を少なからず低下させているように⾒受けられる。というのも、主要な政治的⾓逐の舞台が、公的な⽴法プロセスから、⽔⾯下の超⽴法的アリーナへと移⾏しつつある状況がうかがえるからである。

マンハイムの洞察の中⼼的概念である「存在拘束性(Seinsgebundenheit)」――すなわち、個々の主体(政治家、官僚、裁判官)の思想、⾔説、そして「現実」認識は、その主体の属する社会的・経済的・イデオロギー的「存在(Position)」によって拘束されるという視座――は、現代の⽶国政治を理解する上で、有効な分析アプローチの1つといえる。

今⽇のワシントンで起きているのは、合理的な国益の探求というより、相容れない「現実」を信奉する諸集団(=存在)が、⾃らの「現実」定義(=イデオロギー)を国家の公式ルールとして制度化するため、制度的なチョークポイントで繰り広げる、あからさまな権⼒闘争と表現した⽅が実態に近いかもしれない。

この状況は、⼀⾒すると予測不可能な「リスク」としても捉えられるが、この⼒学を正確に読み解けるとすれば、それは同時に、既得権益者を無⼒化し、新たなルール形成に先回りする「機会(Opportunity)」にもつながる。

したがって、⽇本企業が⽶国政治を観察するに際して発揮すべきインテリジェンスは、⽶国政治のさまざまなステイクホルダーが繰り広げる「ポジショントーク」の内容を額⾯通りに受け取るのではなく、その⾔説を突き動かしている「社会的実存(=利害、不安、世界観)」を⾒極めた上で、次にどの「現実」が勝利するかを予測する作業へと、シフトしていくことが望ましい。

1.⾏政・司法アリーナ――「現実」定義の⾓逐

⽴法的機能不全に陥った議会に代わり、政権は、既存の法律(特にInfl ation Reduction Act/インフレ削減法やインフラ法など)の「解釈権」を最⼤限に広げ、⾏政機関を通じて実質的なルール形成を強⾏している様⼦がうかがえる。これに対し、野党および抵抗勢⼒(特定の産業界など)は、「司法府」を主戦場とし、これらの⾏政権の⾏使を法的に阻⽌しようと試みている。この攻防こそが、現在最も重要な政策決定の場の1つといえそうである。

この状況は、行政権力による 「解釈」 という名の立法と呼び得るもので、単なる行政手続きを超えた政治的営為といえる。 環境保護庁 (Environmental Protection Agency/ EPA)、連邦取引委員会 (Federal Trade Commission/FTC) 証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission/SEC) 労働省 (Department of Labor/DOL) など が、議会から与えられた曖昧な権限 (例: 「公正な競争を促進する」 「公益に資する」 ) を根拠に、事実上の 「新法」 に等しい規制を次々と打ち出している状況がある。 これは、自 らの 「存在」 が信奉するイデオロギーを、議会という⺠主的プロセスを迂回して「現実」化しようとする試みであると解釈できる。

これに伴い、司法府という名の「イデオロギー的戦場」も同時に成⽴している。司法府、特に連邦最⾼裁判所は、近年、「主要問題原則(Major Questions Doctrine)」という強⼒な武器を確⽴している。これは、「議会が明確に委任していない、経済的・政治的に重⼤な影響を持つ問題」について、⾏政機関が独⾃の判断を下すことを禁じる法理とされる。この法理の「適⽤範囲」をどう解釈するかは、判事の法哲学=「存在」に深く依存しているように⾒受けられ

る。いわゆる「保守派」の判事は、この原則を「⾏政権⼒の暴⾛(=リベラルな「現実」の押し付け)を阻⽌する盾」と⾒なす傾向がある⼀⽅、「リベラル派」の判事は、これを「専⾨家知⾒に基づく現代的課題(例︓気候変動)への対応を妨害する、司法による政治介⼊」と⾒なしている。

具体例①︓「反トラスト法」をめぐる「現実」の書き換え

FTCは、例えば、リナ・カーン(Lina Khan)前委員⻑の時代、「反トラスト法」の「現実」定義を⼤幅に書き換えようとしていたふしがある。従来の「消費者厚⽣(ConsumerWelfare)」(=価格の低下)を基準としたロバート・ボーク流シカゴ学派(注2)の定義(「存在」)を否定し、代わって、「市場構造の寡占化そのもの」や「労働者・中⼩サプライヤーへの搾取」をも違法とするネオ・ブランダイス主義(注3)という新たな「現実」を導⼊しようとしている。これは、合併・買収(M&A)戦略、垂直統合、ギグ・エコノミーのビジネスモデルそのものに対する根本的な挑戦と⾒なすことができる。

具体例②:気候変動をめぐる「現実」の衝突

SECの「気候変動情報開⽰規則」やEPAの「⽕⼒発電所の排出規制」もまた、典型的な「現実」定義の闘争といえそうである。⼀⽅の「存在」(国際協調主義エリート、環境・社会・ガバナンス(ESG)投資家、環境団体)にとって、気候変動は「開⽰すべき実在の⾦融リスク」であり、規制すべき「実在の公衆衛⽣上の脅威」という「現実」である。しかし、対⽴する「存在」(伝統的エネルギー産業、保守派シンクタンク、特定州の司法⻑官)にとっては、そ

れは「不確実な科学」に基づく「政治的に構築されたイデオロギー」であり、SECやEPAの権限(Statutory Authority)を逸脱した越権⾏為という「現実」に映っている。

こうした状況を前にして、企業は、自社にとってのリスクと機会をどのように整理できるだろうか。 まず、リスク面としては、どの「現実」 定義が勝利するかによって、 コンプライアンスコストが大きく変動する点が考えられる。⾃社のビジネスモデルが、⼀⽅の「現実」定義下では合法でも、他⽅では違法(あるいは訴訟対象)となる可能性があることに留意すべきである。

他⽅、機会⾯としては、この「現実」定義の闘争が、数年後の市場ルールを予告する早期警戒シグナルとして機能する点が挙げられる。例えば、FTCの「ネオ・ブランダイス主義」が(たとえ法廷で部分的に敗北しても)世論の⽀持を得て主流化すると予測できるならば、競合他社に先駆けて、より透明性の⾼いサプライチェーンや、ギグワーカーの待遇改善モデルを構築することが、将来の規制をクリアするだけでなく、「公正な企業」というブランド価値を獲得す

る機会となり得る。

また、⾏政機関が新たな「解釈」を模索している段階(規則制定案へのパブリックコメント期間など)は、⾃社のビジネスモデルを「新たな現実のスタンダード」として提案する戦略的な機会といえる。⾃社の技術や慣⾏が、彼らの⽬指す「公正な競争」や「環境保護」の定義に合致することを積極的にロビイングできれば、市場ルールそのものを⾃社に有利な形で「構築」できる可能性がある。

2.予算執⾏アリーナ――制度的チョークポイントの⽀配

⽴法機能が⿇痺した議会において、野党(あるいは与党内強硬派)に残された、最も実効性があり、かつ頻繁に⾏使される武器が「予算承認権(Power of the Purse)」である。現在、ワシントンでは、法律が⼀度成⽴しても、その法律を「執⾏(Execute)」するための「カネ(Budget)」の流れを⽌めることで、法律を⾻抜きにする戦術が常態化している。

さらに現在、ワシントンで最も重要なテキストの1つは、法案そのものではなく、歳出法案(Appropriations Bill)や「つなぎ予算(Continuing Resolution)」に挿⼊される「予算付帯条項(Riders)」である。これは財政規律の問題というより、特定の政策(=敵対する「存在」が推進するイデオロギー)に対し、「当該予算の⽀出を1ドルたりとも認めない(”None

of the funds made available by this Act may be used to…”)」という⽂⾔を挿⼊すること

で、⾏政機関の⼿⾜を縛る、強⼒なイデオロギー的な「拒否権」の⾏使と⾒てよい。

これは「法律の成⽴」と「予算の執⾏」の乖離というべき状況であり、この構造が、企業の経営戦略に深刻な不確実性をもたらしているといえる。例えば、インフレ削減法(IRA)やCHIPS 科学法 (以下、 CHIPS法) のように、 一度は超党派 (あるいは与党単独) で成立し、巨額の補助金や税額控除が 「法律上」 は約束されたとしても安心できない、という状況 が生じかねない。 対立する 「存在」 (=これらの法律を 「社会主義的」 あるいは 「非効率な産業政策」 と見なす保守派) は、 議会がねじれるたびに、 これらの補助金交付を執行する 省庁 (エネルギー省商務省など) の 「運営予算」 そのものを凍結 (De-fund) しようと試みる可能性がある。 あるいは、 補助金交付の「裁量権」 を厳しく制限する付帯条項を挿入 し、プログラムを実質的に停止させようとする動きも想定される。

そして、最近の顕著な傾向が、「政府閉鎖(Shutdown)」の戦略的活⽤である。「政府機関の閉鎖」という現象は、もはや単なる政治ショーではなくなりつつある。これは、前述の「付帯条項」を政権側(あるいは党内穏健派)に飲ませるため、国家運営そのものを⼈質に取る、「合理的」な交渉戦術として洗練されてきている側⾯がある。強硬派の「存在」にとって、政府閉鎖による世論の反発(=コスト)よりも、⾃らのイデオロギー的「現実」(=⼩さな政

府、特定の政策の阻⽌)を貫徹すること(=ベネフィット)が優先されているように⾒受けられる。

こうしたことから、IRAやCHIPS法等を前提とした⼤規模投資(例︓バッテリー⼯場、半導体ファブの建設)は、「法律の廃⽌」リスクよりも、はるかに現実的かつ周期的に発⽣する「予算執⾏停⽌」リスクに直⾯しているといえそうである。

企業にとってのリスク⾯としては、政府機関閉鎖による許認可の遅延、補助⾦交付の停⽌、政府契約の⽀払い遅延など、直接的なキャッシュフロー悪化などが懸念される。

他⽅、機会⾯としては、予算執⾏の不安定性は、すべてのプレイヤーに平等に作⽤するわけではない点が挙げられる。特定の「存在」(派閥)が推進する技術(例︓Aタイプのクリーンエネルギー)への予算が凍結された場合、その派閥と敵対する「存在」が推進する別の技術(例︓Bタイプのクリーンエネルギーや、⼆酸化炭素(CO2)回収・貯留(CCS)への予算が、重点的に配分される可能性がある。この「予算のイデオロギー的配分」を先読みできれば、競合が撤退する分野で補助⾦を独占する「補助⾦アービトラージ(裁定取引)」が可能となる。

また、政府の機能不全が常態化する環境では、「安定性」や「予測可能性」そのものが、顧客にとっての付加価値となり得る。例えば、政府の許認可遅延リスクをヘッジできるサプライチェーンの構築、あるいは政府閉鎖期間中も機能を停⽌しないバックアップシステムの提供などは、新たなサービス(Stability as a Service)として収益化できる可能性がある。

3.党内派閥アリーナー 「内なる敵」 の構築

現在の米国政治における最大の行動ドライバーは、 党派間 (共和党 vs 民主党) の対立以上に、 両党内部の 「派閥」 間の熾烈な主導権争いにあると見てよい。 政治家の言説 (ポジショ ントーク)は、国益や党是といった高尚なものではなく、自らの政治的生存すなわち 「次期選挙の公認 (Primary Election)」 をいかに確保するかという、極めてプラグマ ティックな 「存在」 によって拘束されている面が強い。

⽶国連邦議会選挙において、多くの選挙区では、党派間の⽀持が偏っており、⼀般選挙(11⽉)よりも、春から夏にかけて⾏われる党内の予備選挙(Primary)が実質的な当落を左右する場合が少なくない。特に、いずれかの政党が圧倒的に優勢な「安全区」では、予備選挙での勝敗がそのまま本選挙の結果を決めることが多い。

この予備選挙の投票率は全般的に低く、有権者の⼤半は投票しない。投票に参加する層は、党派的忠誠⼼が強く、政治的関⼼の⾼い⽀持者、いわゆる「活動家(activists)」に偏る傾向がある。そのため、候補者は穏健な⼀般有権者よりも、こうした熱⼼な⽀持層の意向を強く意識せざるを得ないという構造が成⽴している。

この構造下で、各派閥のアイデンティティは、党外の敵(相⼿党)を攻撃する以上に、党内の「穏健派・主流派(Establishment)」を「内なる敵」(例︓RINO=名ばかりの共和党員、Corporate Democrats=企業⺠主党員)として定義し、攻撃することによって構築されている側⾯がうかがえる。

具体例①フリーダム・コーカスの「最⼤の敵」

下院の「フリーダム・コーカス(Freedom Caucus)」に代表される強硬派の「存在」は、「⼩さな政府」「アメリカ・ファースト」という「現実」を信奉している。彼らの最⼤の敵は、しばしば⺠主党ではなく、財界(Chamber of Commerce)と連携し、妥協的な予算案や国際協調(例︓ウクライナ⽀援)を志向する「メインストリート・パートナーシップ(MainStreet Partnership)」のような穏健派である。彼らにとって、妥協は「敗北」であり、⾃らの「存在」の否定に近いものと映るようである。

具体例②プログレッシブ・コーカスの「内なる敵」

「プログレッシブ・コーカス(Progressive Caucus)」の「存在」は、「グリーン・ニューディール」や「労働者保護」という「現実」に拘束されている。彼らにとっての「内なる敵」は、ウォール街や⼤⼿テック企業と親和性が⾼く、規制緩和や財政規律を重視する「ニュー・デモクラット連合(New Democrat Coalition)」である、といった構図が⾒受けられる。

そうした中、 従来の 「党指導部」 や 「選挙区の平均的民意」 を対象とした画一的なガバメント・リレーションズ (GR) 戦略は、もはや大幅に機能を低下させている可能性がある。 企 業にとっては、伝統的な 「党指導部」 とのみ関係を構築していると、 彼らが 「内なる敵」 として派閥から攻撃された際、 自社も 「既得権益」 として巻き添えを食らう (炎上する) リ スクがある。

逆に、このような派閥の細分化は、極めてニッチだが強⼒なアライアンスを構築する機会を⽣み出すこともある。例えば、⾃社が推進する⼈⼯知能(AI)技術について、共和党(GrandOld Party/GOP)強硬派(「対中安全保障」の「現実」)と、⺠主党(Democratic Party/DEM)進歩派(「労働者のスキル再教育」の「現実」)の双⽅と個別に連携し、それぞれの「現実」に合わせた異なるナラティブ(物語)でロビイングを⾏う、といった⾼度な戦略が可能になる。これは、党指導部を通すよりもはるかに効率的に、特定の予算や規制緩和を勝ち取る道筋となり得る。

さらに、台頭しつつある派閥の「現実」認識は、数年後の「主流」を占う先⾏指標でもある。例えば、特定の州で「反ESG」を掲げる派閥が主流派を倒しつつある場合、その州への投資は短期的にはリスクに⾒えても、中⻑期的にはその州独⾃の「現実」(=規制緩和)の恩恵を享受できる可能性がある。これは、政治的「存在」の動向を、投資先の選定基準(ロケーション・インテリジェンス)として活⽤する好例といえる。

4.「存在拘束性」の解読とインテリジェンスの⾼度化にむけて

このように、今⽇の⽶国政治は、合理的な政策を妥協点として模索する場ではなく、相容れない「社会的現実」を信奉する諸集団が、⾃らの「現実」を国家の公式ルールとして制度化するため、⾏政・司法・予算という制度的隘路(Chokepoints)で⾓逐する場へと変容したと⾒なすことができる。

この「⾓逐」は、既存の秩序を前提とする企業にとっては「リスク」となるが、「現実」が流動的であること⾃体を好機と捉えるならば、それは「機会」の源泉にもなる。したがって、企業の経営層に求められるインテリジェンスとしては、もはや⽶国のさまざまな政策(What)を分析することだけでは不⼗分となりつつあり、以下の3つの問い対する回答を⾒定めた上で、その「現実」定義の闘争の隙間(ギャップ)に、⾃社の利益を「新たな現実」の⼀部とし

て滑り込ませることが重要となる。

・「誰が(Who)」その言説の背後にいる「存在 (= 利吉集団、支持層、 資金源) 」 は誰か。

・「なぜ (Why)」 :彼らは自らの 「存在」 を守る (あるいは強化する) ために、 どのような「現実」 を構築しようとしているのか。

・「どうやって (How) 」 :彼らはその 「現実」 を、 どの 「戦場 (行政・司法・予算)」で、いかなる 「制度的武器 (解釈権・付帯条項) 」 を用いて実現しようとしているのか。

すなわち企業としては、単なるリスク分析に留まらず、冷徹な「知識社会学」の使い⼿として、⽶国政治をめぐるさまざまな⾔説や法律の「ポジショニング」と「現実構築」の⼒学を読み解き、それを⾃社の機会創出に転換することが望ましい。

ワシントンの表層的な「政策(What)」の分析から脱却し、その⾔説の背後にある「存在(Who)」は誰か、彼らが構築しようとする「現実(Why)」は何か、そして、そのための「制度的武器(How)」は何か――。こうした深層の⾓逐の仮説をミクロな次元で導出し、それを基に戦略的な調査分析を⾏うことこそが、不確実性(リスク)の中から次代のルール(機会)を先取りする、企業戦略の要諦と捉えることが妥当であろう。

5.補論︓AI活⽤による⽶国政治の「知識社会学」的分析のアプローチ(案)

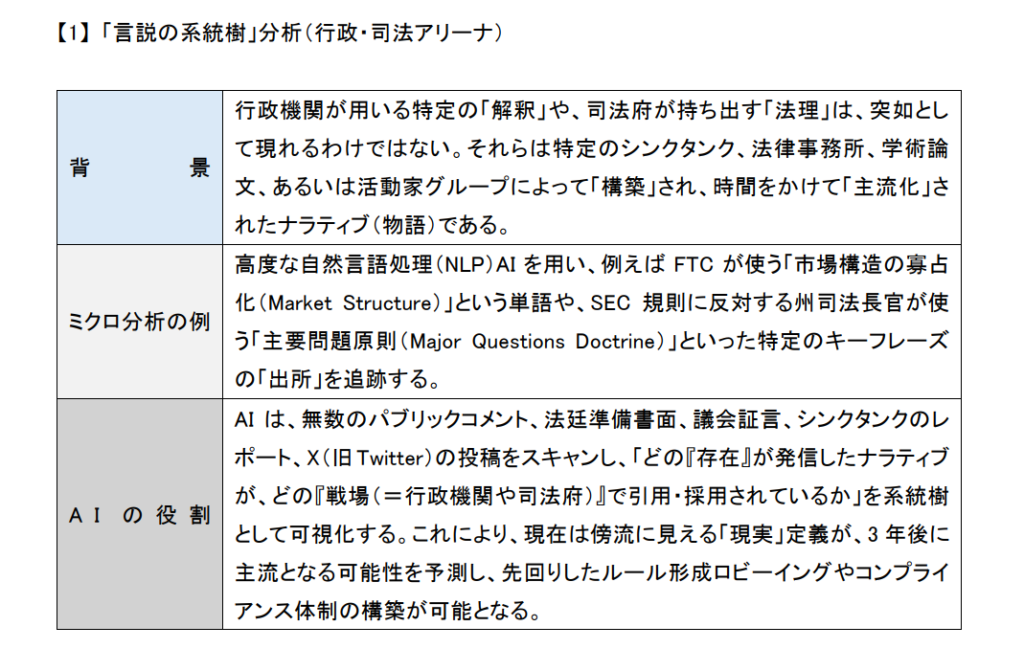

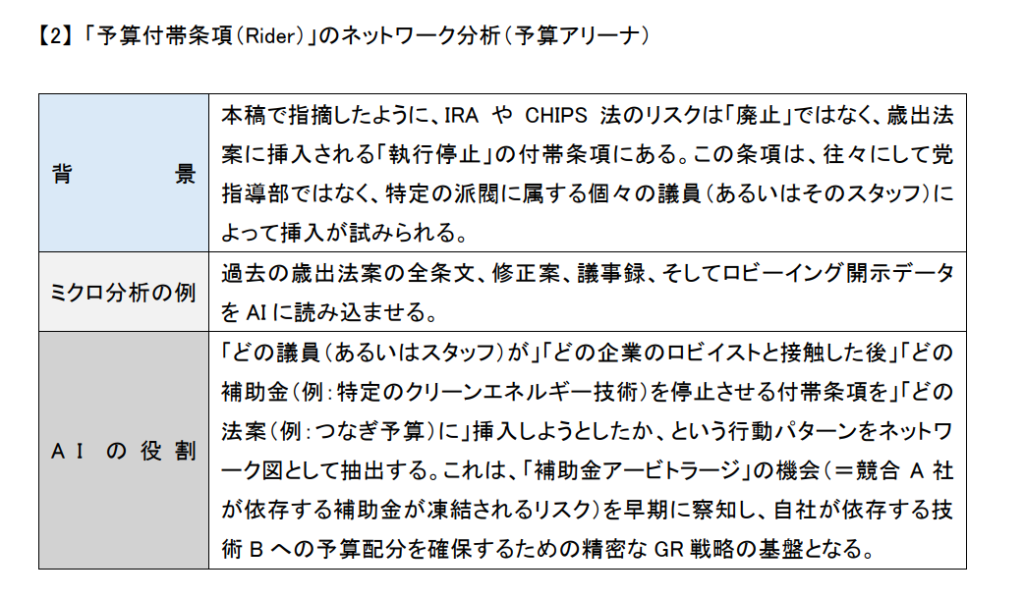

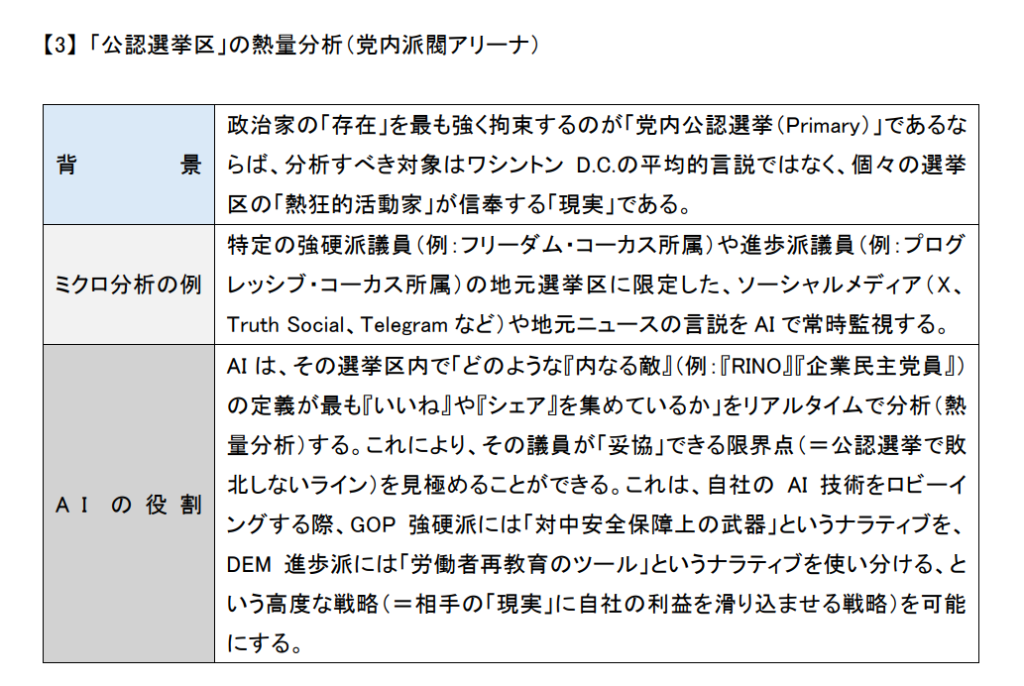

本稿で⽰した分析モデルを企業が戦略的意思決定に活かす上で、例えば、⾼度なAIを⽤いたミクロ分析は、その「端緒」を掴むために有効な⼿段といえる。まず、従来のマクロな政治経済分析(例︓法案の経済効果試算)では、この「現実定義の闘争」の機微を捉えることは困難である。このような場合、AIを「活⽤」して「ポジショントーク」の表層からさらに深掘りし、そうした⾔説を規定する「社会的実存」の構造に関する「仮説」を効率的に導出するミクロ分析が1つのアプローチとなり得るだろう。以下は、その具体的なアプローチ案である。

出所︓筆者作成

(注1)知識の内容や構造が社会的・歴史的文脈によって形成されるとする社会学の1分野。

(注2) 反トラスト法の目的を 「消費者福祉の最大化」 に限定し、 企業の市場支配や統合は価格や効率に悪影響がある場合のみ規制すべきとする立場。シカゴ学派経済学の流れをく み、 法学者で判事であったロバート・ポーク (Robert H. Bork) が体系化。

(注3) 企業の経済的権力の集中が民主主義を脅かすとし、 独占禁止法の厳格な適用によって市場と政治の健全性を守ろうとする立場。 20世紀初頭の米国最高裁判事ルイス・ブラン ダイス (Louis Brandeis) の思想を基盤としている。

※本記事は、三菱UFJ銀行『MUFG Biz Buddy』に寄稿した内容を元に再編集したものです